民国到底浪漫在哪?

“…吃饭时有两个不苟言笑的孩子为我们服务,饭菜就是由他们端上来的。

他们穿着肥大的制服,头戴红军八角帽,帽围也大了,垮下来遮住了眼睛。

他们最初有些带着敌意地看着我,过了几分钟,我设法逗得其中一个孩子友善地笑了出来。

看到这个方法奏效,我胆子大了起来,他从我身边走过时,我叫住他。

“喂!”我喊道,“给我们拿点凉水。”

可那孩子根本不搭理我。过了一会儿,我又叫另一个孩子,他也不理我。

联络局局长李克农透过他那厚片近视眼镜,看到了发生的一切,这时我发现他大笑起来。

他拉了拉我的衣袖对我说:“你可以叫他们‘小鬼’,或者‘同志’——但不能叫他们‘喂’。这里的所有人都是同志。

这些孩子是少年先锋队员,他们是革命者,自愿过来帮忙的。他们是未来的红军战士,可不是仆人。”

就在这个时候,凉水来了。

“谢谢你——同志!”我抱歉地说道。

那个少年先锋队员面无怯色地看着我。“没关系,”他说,“你不用为这么一桩小事向同志道谢!”

这些孩子拥有着强烈的个人自尊,和普通的中国少年真不一样!可这第一次的经历不过是少年先锋队让我感到意外的开始。随着我进一步深入苏区,我渐渐发现这些脸颊红扑扑的“红小鬼”——兴高采烈、充满活力、忠诚可靠——散发着一种振奋人心的青年运动所带来的勃勃生机。”

…

“…其中一个人绰号“老狗”,我同他一起走的时候,问他为什么参加红军……他是南方人,也参加了红军长征,另一个同他一起的少年外号“老表”,从江西出发,也走了差不多那么远。“老表”16岁。

他们喜欢红军吗?

我问他们。

他们看着我,露出惊奇的神色。显然,他俩都从未想到过会有人不喜欢红军。

“红军教我读书写字,”

“老狗”说,“现在我已经学会了使用无线电,瞄准开枪。红军还帮助穷人。”

“就这些?”

“红军待我们好,我们从来没挨过打。”

“老表”补充道,“在这里,大家都一样。不像在白区,穷人给地主和国民党做牛做马。

在这里,每个人打仗都是为了救苦救难,救中国。红军打地主,打白匪…”

“这样的军队谁会不喜欢?”

“他们当中有一位乡村少年是在四川加入红军的。我问他为什么参军,他告诉我,他的父母是贫苦农民,只有四亩地(不到1英亩),养活不了他和两个姊妹。后来红军来了,农民们都欢迎他们,为他们准备茶水点心。只有地主逃走了。分土地时,他的父母也得到了一份。”

“另一个年轻人约莫19岁,参加红军前在湖南给铁匠当学徒,外号“铁老虎”。红军一到,他就丢下风箱和锅盘,不当学徒了,穿着一双草鞋和一条裤子,只身参了军。

为什么?

因为他要去战斗,同那些让学徒们饿肚子的师傅战斗,同剥削他父母的地主战斗。他要为革命而战斗,为解放穷人的革命而战斗。”

“…他们的来历各不相同,一般的中国军队都是按省份分别编制的,相比之下,这是真正的“来自五湖四海”的军队。

他们的籍贯和方言各异,但这似乎并没有在他们之间造成隔阂,反而时常成为善意的笑料来源。我从未见过他们发生激烈的争吵。

事实上,我在苏区旅行的整个行程中,从没有看到红军战士之间动手打架,我想一群年轻气盛的战士,能做到这一点,实在是很不错。

尽管几乎所有人都有过悲惨的人生境遇,但是他们并没有太沮丧,也许是因为还年轻。在我看来,他们都很乐观积极,也许是我所看到过的第一批发自内心感到幸福的中国无产阶级。

在当时的中国,消极的知足是普遍现象,但是这种更高层次的幸福感却着实很少见到,这是一种积极的存在。”

“…他们全然自觉地遵守所有的纪律……当我们经过老百姓的果园时,没人去摘里面的果子,我们在村里吃的饭菜,也都是照价付钱。

据我观察所见,农民们对与我同行的红军战士没有任何不满。他们待红军似乎还十分友善,很喜欢他们——这也许与红军最近重新分配土地和取消苛捐杂税有关。

……我时常看到农村妇女或者她们的女儿主动帮我们拉风箱、生炉子,与红军战士们有说有笑——对于中国妇女特别是陕西妇女来说,这是妇女解放的表现。”

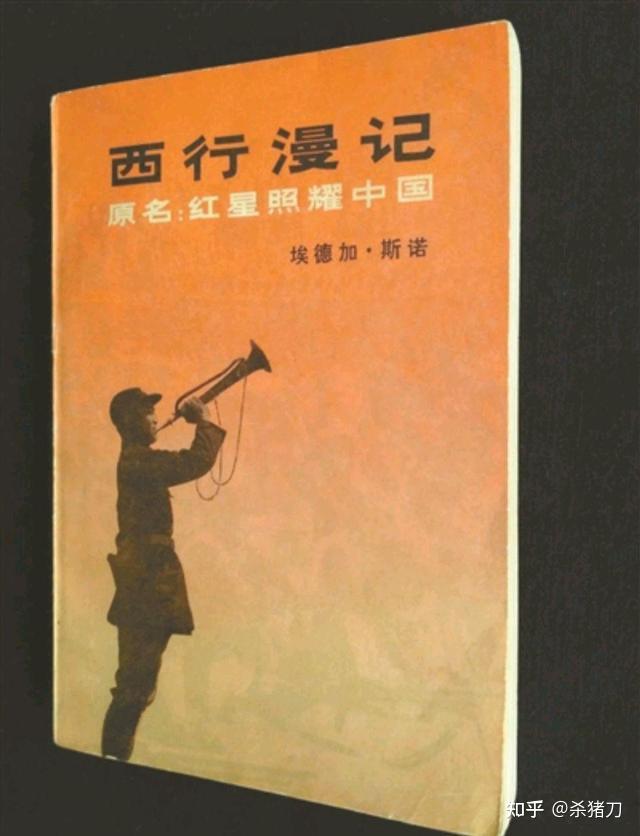

——节选自《红星照耀中国·第三章·去往红都的路上》

“…在一方面军中,共有百分之三十八的士兵,不是来自农业无产阶级(包括手工业者、赶骡的、学徒、长工等)就是来自工业无产阶级,但百分之五十八是来自农民。只有百分之四来自小资产阶级——商人、知识分子、小地主等的子弟。在一方面军中,包括指挥员在内的百分之五十以上的人,都是共产党员或共青团员。

百分之六十到百分之七十的士兵是有文化的——这就是说,他们能够写简单的信件、文章、标语、传单等。这比白区中普通军队的平均数高得多了,比西北农民中的平均数更高。

红军士兵从入伍的第一天起,就开始学习专门为他们编写的红色课本。进步快的领到奖品(廉价笔记簿、铅笔、锦旗等,士兵们很重视这些东西),此外,还做出巨大的努力来激励他们的上进心和竞赛精神。

像他们的指挥员一样,红军士兵是没有正规薪饷的。但每一个士兵有权取得一份土地和这块土地上的一些收入…红军中军官的平均年龄是二十四岁。这包括从班长直到军长的全部军官,尽管这些人很年轻,平均都有八年的作战经验。所有的连长以上的军官都有文化,虽然我遇见过几位军官,他们参加红军以前还不能认字写字……红军不叫“兵”,而称自己为“战士”。”

“红军的士兵和军官大多数未婚……从在路上和在前线的许多交谈中,我所得的印象是这些“红军战士”大多数依然是童男……就我所能看到或知道的,红军都以尊重的态度对待农村妇女和姑娘,农民对红军的道德似乎都有很好的评价。我没有听到过强奸或污辱农村妇女的事件…”

“从最高级指挥员到普通士兵,吃的穿的都一样……我注意到,他们弄到美味食物甚至大家平分——在我和军队在一起时,这主要表现在西瓜和李子上。指挥员和士兵的住处,差别很少,他们自由地往来,不拘形式。”

…

“…这里没有高薪的和贪污的官员和将军,这是事实,而在其他的中国军队中,这些人侵吞了大部分军费。而他们在军队和苏区中厉行节约…”

——节选自《红星照耀中国·第八章·和红军在一起》

“…他穿着网球鞋、灰色短裤,戴着一顶褪了色的灰色帽子,上面有一颗模模糊糊的红星。

但是,帽子下面那个号手可一点也不是褪色的:红彤彤的脸,闪闪发光的明亮眼睛…我想,他一定是非常想家的吧。

可是很快我就发现自己估计错了。

他可不是妈妈的小宝贝,而已经是位老红军了。他告诉我,他今年十五岁,四年前在南方参加了红军。

“四年!”我不信地叫道。“那末你参加红军时准是才十一岁啰?你还参加了长征?”

“不错,”他得意扬扬有点滑稽地回答说。“我已经当了四年红军了。”

“你为什么参加红军?”我问道。

“我的家在福建漳州附近。我平时上山砍柴,冬天就采集树皮。我常常听村里的人讲起红军。他们说红军帮助穷人,这叫我喜欢。我们的家很穷。一家六口,我的父母和三个哥哥,我们没有地。收成一半以上拿来交租,所以我们老是不够吃。冬天,我们烧树皮汤喝,把粮食省下来作来春的种子。我总是挨饿。

“有一年,红军来到漳州附近。我翻过山头,去请他们帮助我们的家,因为我们很穷。他们待我很好。他们暂时把我送到学校去读书,我吃得很饱。几个月以后,红军占领了漳州,来到我们村子上。地主、放债的和做官的都给赶跑了。我家分到了地,用不着再缴税缴租了。家里的人很高兴,都称赞我。我的两个哥哥参加了红军。”

“他们现在在哪里?”

“现在?我不知道。我离开江西时,他们在福建的红军里;他们和方志敏在一起。现在我可不知道了。”

“农民喜欢红军吗?”

“他们当然喜欢,

红军分地给他们,赶走了地主、收税的和剥削者。”

“但是说实在的,你怎么知道他们喜欢红军呢?”

“他们亲手替我们做了一千双、一万双鞋子。妇女给我们做军服,男子侦察敌人。每户人家都送子弟参加我们红军。老百姓就是这样待我们的!”

不用问他是不是喜欢他的同志;十三岁的孩子是不会跟着他所痛恨的军队走上六千英里的。”

他们大多数人穿的军服都太肥大,袖子垂到膝部,上衣几乎拖到地面。

他们说,他们每天洗手、洗脸三次,可是他们总是脏,经常流着鼻涕,他们常常用袖子揩,露着牙齿笑。

虽然这样,但世界是他们的:他们吃得饱,每人有一条毯子,当头头的甚至有手枪,他们有红领章,戴着大一号甚至大两号的帽子,帽檐软垂,但上面缀着红星。

他们的来历往往弄不清楚:许多人记不清自己的父母是谁,许多人是逃出来的学徒,有些曾经做过奴婢,大多数是从人口多、生活困难的人家来的,他们全都是自己做主参加红军的。有时,有成群的少年逃去当红军。

他们英勇的故事流传很多。他们并没有得到或者要求作为小孩照顾,许多人实际参加了作战。

据说在江西,红军主力撤离以后,许许多多少年先锋队员和共产主义青年团员同成年游击队员并肩作战,并且甚至跟敌人拼刺刀…

少先队员喜欢红军,大概是因为在红军中,他们生平第一次受到人的待遇。

他们吃住都像人;他们似乎每样事情都参加;他们认为自己跟任何人都是平等的。我从来没有看见过他们当中有谁挨过打或受欺侮。”

——节选自《红星照耀中国·第九章·战争与和平》

新公网安备 65010402001845号

新公网安备 65010402001845号