日本现在有哪些厉害的华人黑帮吗?

怒罗权,是日本政府在2013年认定的准暴力团。最初它由一群在中国长大的日本战争遗孤在1986年组建,曾被认为是让日本黑帮最害怕的组织。

最近,因为一场百人斗殴,怒罗权再度登上媒体头条,走进人们视野,成为讨论焦点。

“10月16日下午,位于东京池袋的「陽光城60(サンシャイン60/Sunshine City 60)」58楼的法餐厅,发生了一场百人规模的斗殴事件,警方调查显示,该晚会是由2代中国残留孤児组成的不良组织‘怒罗权’为迎接出狱成员举办的。”

——NHK,2022年10月17日新闻播报

当你在搜索引擎里输入“怒罗权”这三个读起来绕口的文字,可以看到很多相关信息:

持械抢劫、当街谋杀、贩毒、收取保护费的劣迹,搭配凶残的手段,这些字词,让怒罗权在不断的赛博演义中,成了重塑日本暮气黑道的新势力。

这听上去很像是一群在中国长大的日本人重返故国,用暴力征服日本的网络爽漫。但这些归国的战争遗孤为什么会组织黑帮,又为什么成为日本眼中的严重社会问题?网络资料显得语焉不详。

事情何以至此?

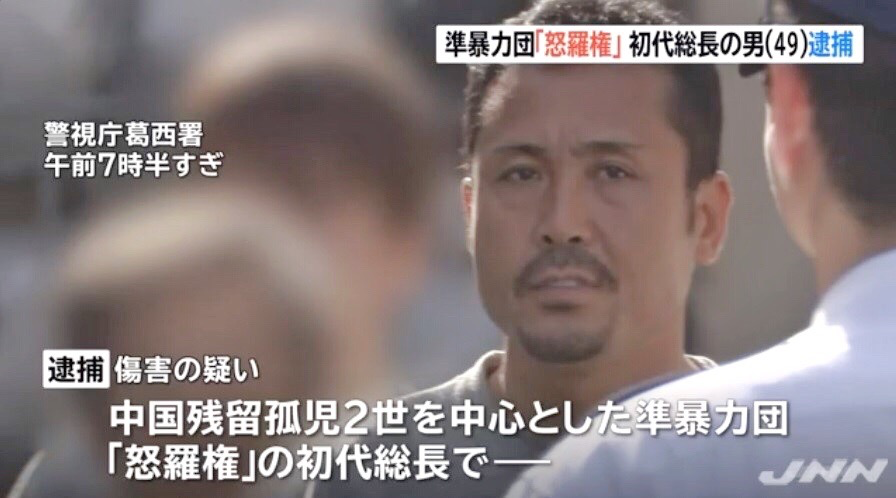

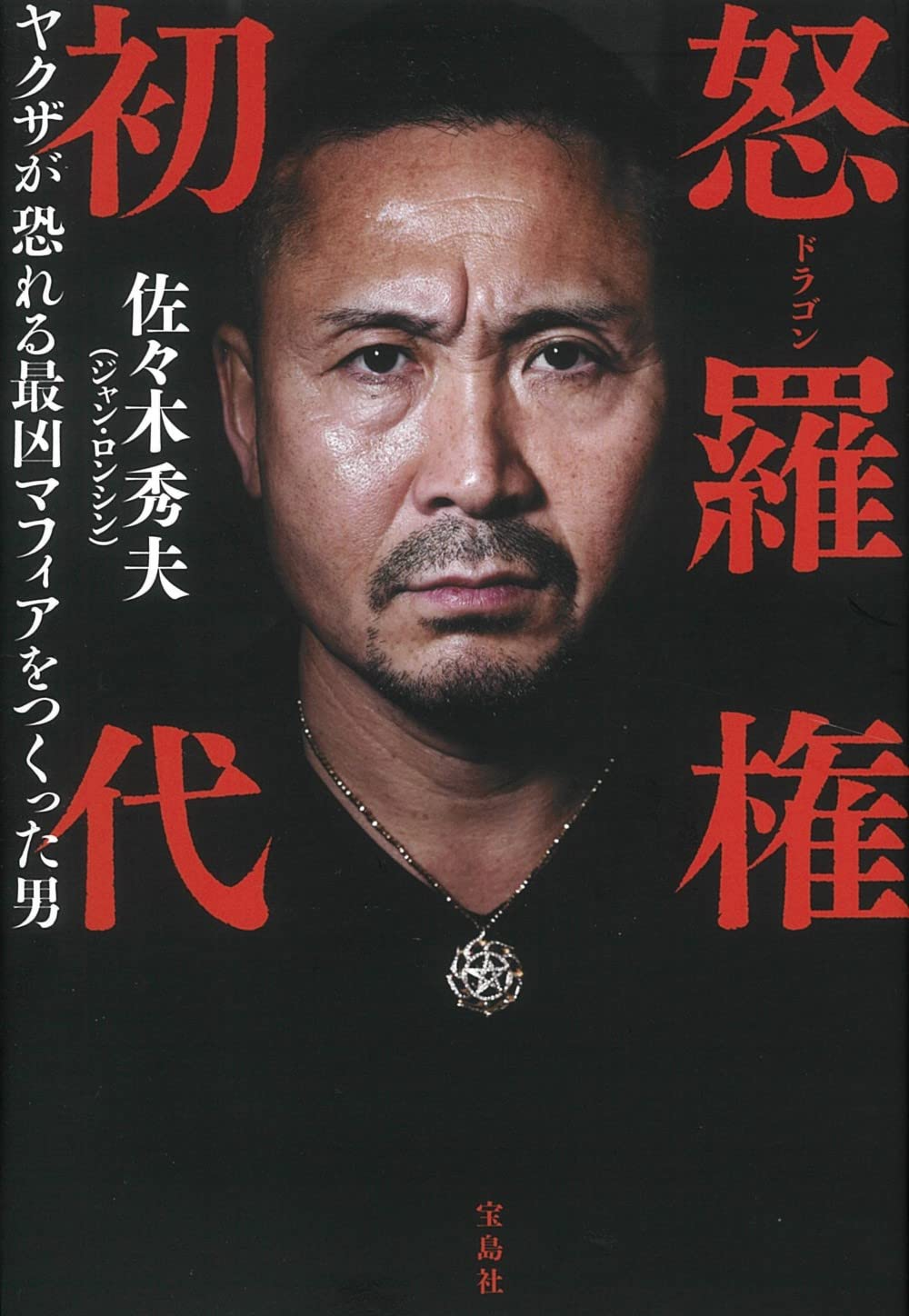

在52年的人生中,作为怒罗权初代总长的佐佐木秀夫有近10年的时间在监狱中度过。在通过黑帮街头传说,收割到人们足够多的想象之后,他决定松弛眉头,跟我们讲述有关怒罗权的过往

在很多人眼里,所谓的“黑道首领”意味着心狠手辣与沉默寡言。

但佐佐木秀夫和他的组织,更像是一片在多重宏大叙事激流中被不断冲刷的枯叶。

1970年,佐佐木秀夫在中国河北省唐山市乐亭县的某村出生,在11岁之前,他的名字叫做张荣兴。

在小时候,他最怕两件事:

一件是他爹家暴。在记忆中,因为妈妈帮同事刷碗,父亲把妈妈的脸打到变形,重伤住院。

另一件事,则是村里放电影。

在他生活的村庄里,每月有一次电影放映会,从镇上来的电影放映员会载着电影,在村广场放各种爱国主义电影,这是大多数孩子们的快乐时刻,也是佐佐木秀夫最痛苦的时刻。

成年人对着银幕拍手叫好,孩子们则一边骂着“小日本鬼子”一边拿着石头砸他,拿木棍模仿刺刀扎他。“我那时并不理解他们为什么叫我日本鬼子。”佐佐木秀夫回忆。

但这种待遇,并不仅仅来自孩子,也来自成年人。

比如他们会无端遭遇深夜审查,让他们跪在广场磕头……在很长一段时间,他都想不通这是为什么。

面对这样的生活环境,佐佐木秀夫总想逃离。每次放羊,他看着遥远的山,就想翻过去看看那边的世界,想换个活法。

在不久以后,这个愿望就被实现了。同时,他也领悟到了这个家庭悲惨境遇的缘由——来自时隔并不遥远的历史仇恨,因为他的母亲是日本人,是战争遗孤。

1945年8月9日,苏联红军对驻扎在中国东北的侵华日军发起进攻,关东军一触即溃。

在这场战事发生6天后,日本宣布无条件投降。随着战争结束,700万日本侵略者从各地被遣返。在1945年到1946年的中国东北地区,有超过100万的日本人完成了遣返工作。

但在这场庞大的人口迁移中,一些日本人因为各种原因被遗忘在了中国的土地上,他们当中的一些人,被善良的中国民众收养,长大成人,结婚生子。

据不完全统计,这一群体约有4000人。在中国,他们被称为“战争遗孤”。在日本,他们被称为“中国残留日本人”。而佐佐木秀夫的母亲,就是其中之一。

《捐赠衣物给贫穷的遣返者,妇女与孩子急需》,1945年资生堂公司救济海报,山名文夫绘

随着中日邦交正常化,这些在中国已经组建家庭的战争遗孤获得归国机会。

1972年到2000年间,战争遗孤带着家眷回到日本,共计19163人。佐佐木秀夫的母亲也在1979年带着他的7个兄弟姐妹先行回到日本,随后在1981年底,又来接他回国。

这是一次预料之外的返华。

彼时作为家里最小的孩子,佐佐木秀夫出了车祸,伤得很重,昏迷不醒。父亲给他的母亲打电话,告诉妻子:“你最小的孩子可能撑不过去了,你回来看看吧。”

其实,长大后的佐佐木秀夫知道,母亲归国之后,压根儿就没想再回这个充满暴力的家,她选择隔三差五地往家里打钱寄物。这些钱足以让他和父亲在村里过上富裕的生活,但父亲总是希望索要更多。

话说到这个份上,佐佐木母亲决定行动起来,她从日本回来,又坐着马车到村里,刚一进家,她就被控制了。“当时我的父亲对妈妈说:如果你还想去日本,就带我们一起走。虽然我不想他跟我们一起去,但妈妈还是妥协了。”佐佐木秀夫回忆。

在从唐山去日本的路途里,他看见了长城、天安门,也看见了首都机场。当在机场听到妈妈讲国际电话的时候,佐佐木还是没有搞清自己的身份,只是好奇为什么妈妈会说自己听不懂的话。

但好奇总归被期待掩盖,在那时,他想:“原来我真是日本人啊,这样的话去了日本一切都会变好吧,至少不会被打,不会再被叫日本鬼子了。”

1981年初,佐佐木秀夫从成田机场落地日本。

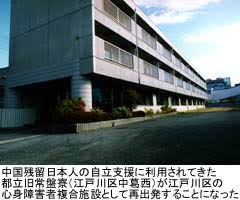

在当时,中国残留孤儿(战争遗孤)作为有价值的政治选民,受到了日本媒体的关注,在上野的酒店住了一晚后,佐佐木一家被送往了位于东京江户川区葛西的常盤寮。

所谓常盤寮,就是日本政府为战争遗孤准备的免费住所。

这个在臭水沟旁的建筑一共三层,一层6间,居所面积不大,还要跟其他人共享厨房、浴室和厕所,按中国的经验来说就是筒子楼,但在那时的佐佐木秀夫看来,这种标准相较老家,绝对算得上豪宅。

除了住房让佐佐木秀夫欣喜之外,充足的食物也让他更加相信日本是天堂。

在去日本生活之前,佐佐木秀夫最喜欢吃的就是糖,但在那个白面一个月也吃不上一次的村子,糖更像是奢侈品。“我在中国生活的时候,几乎就没吃过糖,我们那会最期待的就是婚礼,因为婚礼可以抢到几颗喜糖吃。”他对我说,“但日本有很多甜食,真的是天国。”

这种饥饿换来的是报复性的进食。在刚到日本初期,佐佐木秀夫自创了一种吃法,那就是拿大量的白糖拌米饭,从五年级到初一,他整整吃了3年。

但很快,随着生活的延长,一些问题开始浮出水面,打碎了佐佐木秀夫对天国的想象。

在物质生活变得丰富的同时,歧视与暴力并没有消散。

在刚到日本的前两年,佐佐木秀夫在葛西小学学日语,但老师总会拿他的身份进行攻击。甚至因为有一次佐佐木秀夫错将室外鞋穿进教室,就被老师怒骂:你们这些中国人,脏死了,赶紧滚回国。

这种歧视,不仅来自成年人。

因为听闻日本学校有因为方言歧视他人的传统,佐佐木秀夫在很长一段时间都在努力学习日语,试图更快地融入到学校的环境中。但这,并没有让他逃离被歧视乃至暴力的厄运。“总有高年级的学生,会毫无缘由地殴打我。但那会我只有11岁,我只能忍耐。”他回忆。

战争遗孤子女的同伴,也不是他的同温层。

在佐佐木秀夫的日语班里,大部分同学都来自东北地区,只有他一个是河北的,所以他说中文也会被讥笑。“但当我跟他们说日语的时候,他们又会说都是中国人,你说什么日语啊?”他说,”总之,在很长一段时间,我都不说话,因为怎么说都会有问题,很孤独。”

本以为来到了天堂,却发现在富足的生活背后仍是炼狱。

于是,忍受不住的佐佐木秀夫,决定以暴制暴。

“有一次我又被高年级同学霸凌,当看着拳头朝我脸过来,我觉得不反抗会死吧,于是也出拳了。”佐佐木秀夫第一次反抗,源于对死亡的恐惧。

在反抗的过程中,身边的朋友也渐渐多了起来,他感受到了友谊的重量,而这个字,也将继续伴随的他一生。

葛西中学时期,佐佐木秀夫跟高年级同学有了矛盾,人叫他放学别走,叫了两个足球体育生一块儿在门口等着他,在他打算独自硬着头皮过去迎战的时候。几个遗孤后代站在了他的旁边,打算跟他一起去。最终胜利的结果,换来的是没有高年级学生敢再来欺负他们了。

在这时,佐佐木秀夫和他的伙伴们不再满足于自己不受欺负,而更是希望这个群体不再被欺负。“那会我们班有个遗孤的孩子,每天都被打得鼻青眼肿的,他来找到我们希望能不再受欺负。我们知道老师不管,所以希望校长能出面调停,因为听说他很有威望。”他回忆。

佐佐木秀夫带着他的朋友,通勤两小时找到了校长,见面之后就单刀直入地讲述了遗孤子女被霸凌的问题。而这位传说中很有威望的校长,只是说:这不关你们的事,你们不要打架,他不会再受欺负,我会处理的。

试图通过大人世界解决问题的希望,最终破灭。当看见这个同学依旧每天挨打,佐佐木秀夫带着朋友击溃了这群不良少年。“我当时知道校长那句‘他不会再受欺负’,并不会让我的同学好过,因为青春就这么短,难道他要在忍耐和等待中度过吗?”佐佐木这样解释道。

在这样的态势下,佐佐木秀夫的小群体,就变成了遗孤子女中庇护所般的存在,而他也在其中感受到了友谊和团结的力量。

1986年,佐佐木秀夫和他的朋友即将从江户川区立葛西学校毕业,为了纪念这段友谊,他决定为他们的小组取个名。

这一想法跟当时的日本流行文化密不可分,在上世纪80年代初,日本青少年群体流行帮派文化,从穿搭到生活方式都是他们模仿的对象。“我最爱看的是在《少年king》杂志里连载的《湘南暴走族》,倒不是因为打斗的画面,而是其中那种为彼此牺牲的友谊特别令人感动。”佐佐木秀夫说。

最终,佐佐木秀夫决定以“龙”命名他们的小组。因为他觉得他们七个都是来自中国的战争遗孤,而龙是最能表现中国元素的图腾。于是,他们买来油性笔在帆布鞋上用片假名,写上了——「ドラゴン(龙)」。

这七个人当时肯定没有想到,这个念做“dolagon”的组织,会从开始避免歧视与欺负的组织,变成日后日本主流社会闻着色变的准暴力团。

随着“龙组”的不断壮大,他们与日本不良青年的摩擦也变得越来越多,凭借田径特长升入东京学馆浦安高校的佐佐木秀夫,在16岁时第一次被捕。

在被捕时期,他跟一个名叫“荒武者”的暴走族头目进行了业务交流,对方告诉他:龙这个字又难写,又难读,如果想做大做强,就得赋予它一些意义。

于是,佐佐木秀夫就把龙这个字的读音进行拆解,在词典里泡了一天,最后将龙组扩写为:怒(Do)、羅(Ra)、権(Gon)。

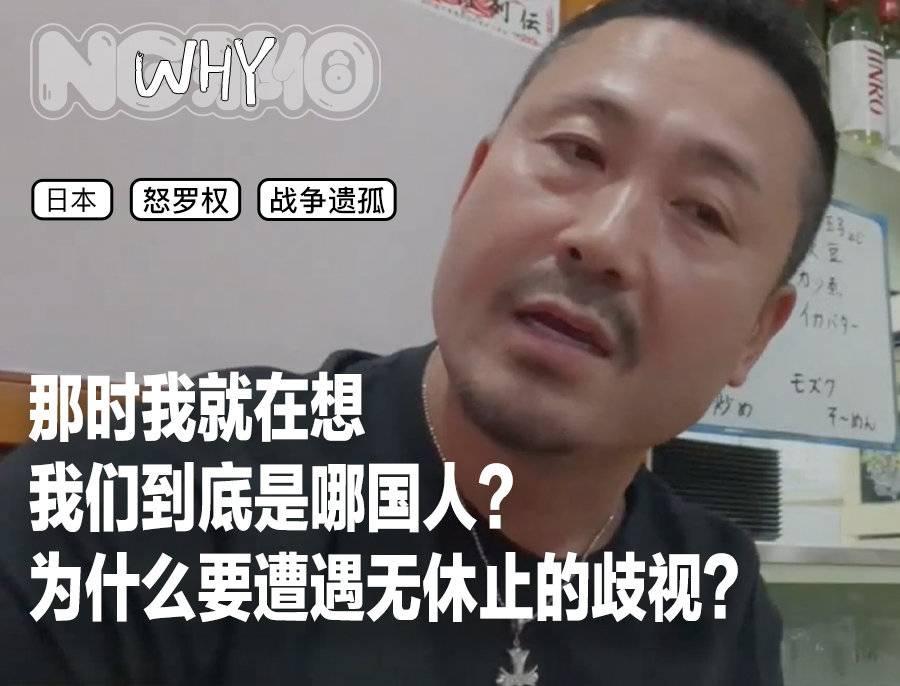

“怒代表被歧视的愤怒,罗代表像修罗一样战斗,权代表争取权利,这是我对这三个字的真正理解。”佐佐木秀夫说,“在中国,我们被当作日本鬼子殴打,在日本,我们被当作中国人歧视,我们到底是哪国人呢?凭什么要遭受这种对待呢?”

怀着这样的愤怒与委屈,怒罗权诞生了,佐佐木秀夫也成为了这个组织的初代总长,在很长一段时间负责组织的领导工作。

虽然在对话中,佐佐木秀夫并没有对这一段信息展开交流。但通过新闻和历史资料,就会发现这一组织在与日本社会的不断摩擦中,成了日本主流社会所担忧的社会问题。

从80年代末开始,怒罗权变得越来越危险,从开始的钢管,逐渐演变成求生刀等利器。

最终,在浦西事件中,拿着求生刀的怒罗权刺死了对方的成员,成为日本当时的舆论热点。“从这时起,他们看我们更像是怪物了。”佐佐木秀夫说。

这一事件很快点燃了日本主流社会对怒罗权的好奇与焦虑,人们逐渐失去了对战争遗孤子女群体的同情心。

比如1990年12月20日出版的《每日新闻东京刊》中《揭露中国残留孤儿二代组成的暴走族——怒罗权》一文,就展现了这种情绪:

7月上旬在东京都江东区的暴走族斗殴事件,警视厅少年二科截至20日已调查怒罗权群体50人(其中未成年42人),速捕故意伤害16人……据调查,7月8日凌晨1点怒罗权少年乘坐车4台、摩托车10台,遭遇专门抢劫摩托车的暴走族「一寸法师」的埋伏……江户川区18岁无业少年身受重伤……据了解怒罗权是由中国残留孤儿二代组成的组织,目的是声张自身权利。

这篇新闻佐佐木秀夫一直耿耿于怀:“明明是别人埋伏我们,我们是受害者,是被袭击的一方,但为啥标题是揭露怒罗权呢?就是他们很担忧我们的存在,我们是他们眼里的外人。”

随着怒罗权名气的增大,越来越多的遗孤和中国偷渡者开始进入这个组织,寻求庇护与机遇。

也就在这时,曾经的“互助组织”的样貌也开始逐渐黑手党化——收取保护费、抢劫、斗殴、敲诈、贩卖非法物品,想象中黑帮做过的事,他们都做过。但不同的是,怒罗权始终无法形成像指定暴力团那样的集权统治,他们更像是一个松散的部落联邦,定着名号,各干各的。

在一些采访中,佐佐木秀夫曾提到在2008-2009年,他曾试图通过集会的方式,来提高组织的管理效率。但最终他发现,改革并不有效。

他认为曾提到过去怒罗权能够凝聚的共同语言是歧视,而如今,随着日本社会的开放,人们针对战争遗孤及其后代的歧视已经变得少之又少,怒罗权失去了最初凝聚的土壤,又不具备日本传统黑道的管理体系,很难实现想象中的能量。

于是,共计蹲了十年监狱的佐佐木秀夫决定换个活法。

“怒罗权没有未来,只是很多人拿这三个字当幌子干坏事而已,我现在的梦想就是当个有钱人,尽管没有到富翁的程度,但已经很不错了。”现在身为木匠的佐佐木秀夫,在视频里这样对我们说。

尽管话说起来十分轻松,好像已经跟过去的生活做了割离,但在生活里,他仍然试图维护怒罗权的声望。

除了怒斥之前一个叫王楠的人诈称怒罗权,他就专门跑到了youtube上开了个名为@正統版怒羅権列伝初代佐々木秀夫公式チャンネル的账号,天天直播讲故事,讲述怒罗权的各种故事。

单看他颇有喜感的youtube的名字,你就能感受到他对怒罗权这三个字的在意。

其中缘由并不晦涩,一个儿童时期因为“没有国籍”而遭遇不幸的男孩,在反抗中和伙伴组织了一个团体,而这个团体给予了他此前从未有的尊严、安全感乃至财富,自然也就成了他最在意的东西,因为怒罗权,就是他和他的伙伴的人生。

“我现在的主要工作就是木匠和youtuber,在工地一天一万日元,我讲故事主要是想在世界上留下些痕迹。”佐佐木秀夫说,“虽然算是有了正业,但我仍然是怒罗权,很多人把它理解成黑道,但这三个字对我来说是一种生活方式,他代表着我会和不公平抗争,为了家人和朋友,我依然会挺身而出。看到怒罗权的不实信息,我也要说出这件事的正史。”

在佐佐木秀夫之后,怒罗权在犯罪化的道路不断滑落,案件的戏剧性,让怒罗权在中文互联网上变成了猎奇故事。

很多人愿意把它当成是一个完美的黑帮故事或是一部刺激的动作片。

而我更愿意相信,佐佐木秀夫和怒罗权的故事,更像是一个寓言。

它揭示了当一个邪恶帝国的计划失败之后,所产生的后遗症,带给自己子民的伤痛,究竟能有多悲伤,又究竟能有多荒谬。

在我们的采访最后,我问了佐佐木秀夫一个问题:你有过后悔的事吗?如果回中国你想干嘛?

“我不后悔任何事,也不想念中国,但如果回去的话,我想去老家看看:河北省唐山市乐亭县……”他说。

新公网安备 65010402001845号

新公网安备 65010402001845号