你在哪一刻突然感觉自己长大了?

当我偷看了奶奶的日记本......

很偶然的机会,我在奶奶床头柜第二层抽屉里的一堆针线下,发现了她的日记本。

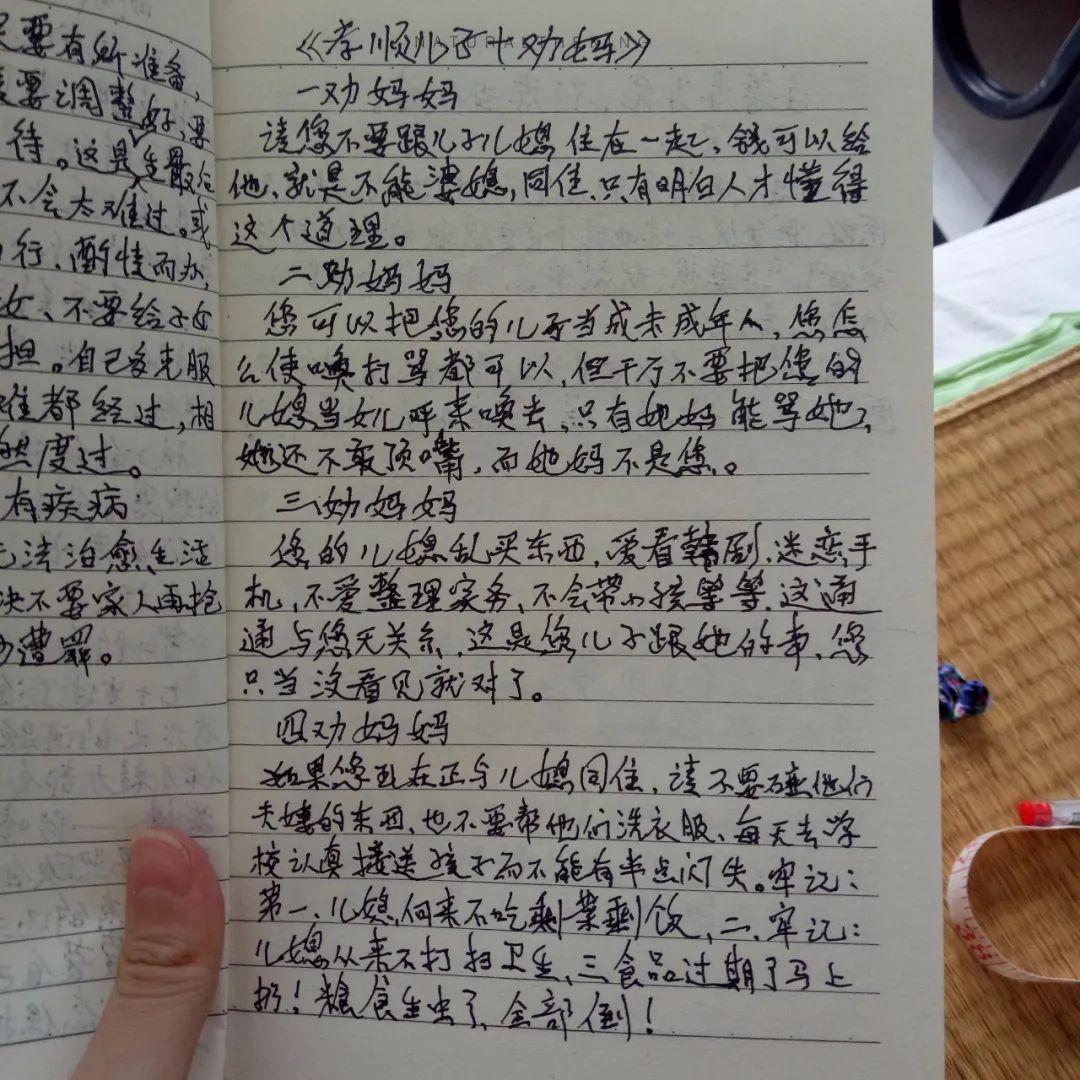

这是一个从菜市场地摊上买来的劣质横格本,封面是女明星杨紫。看起来,既是日记本,也是摘抄本。

从正面翻起,是奶奶平时从电视、药店里的免费杂志和我余留在家里的书上抄来的,一切她觉得写的好的东西。

既有《秋冬最养人的五种水果》这样的养生保健信息,也有《年纪越大越快乐》这样的“老年励志”短文,还有《孝顺儿子十劝妈》这样教人处理婆媳关系的实用文章。

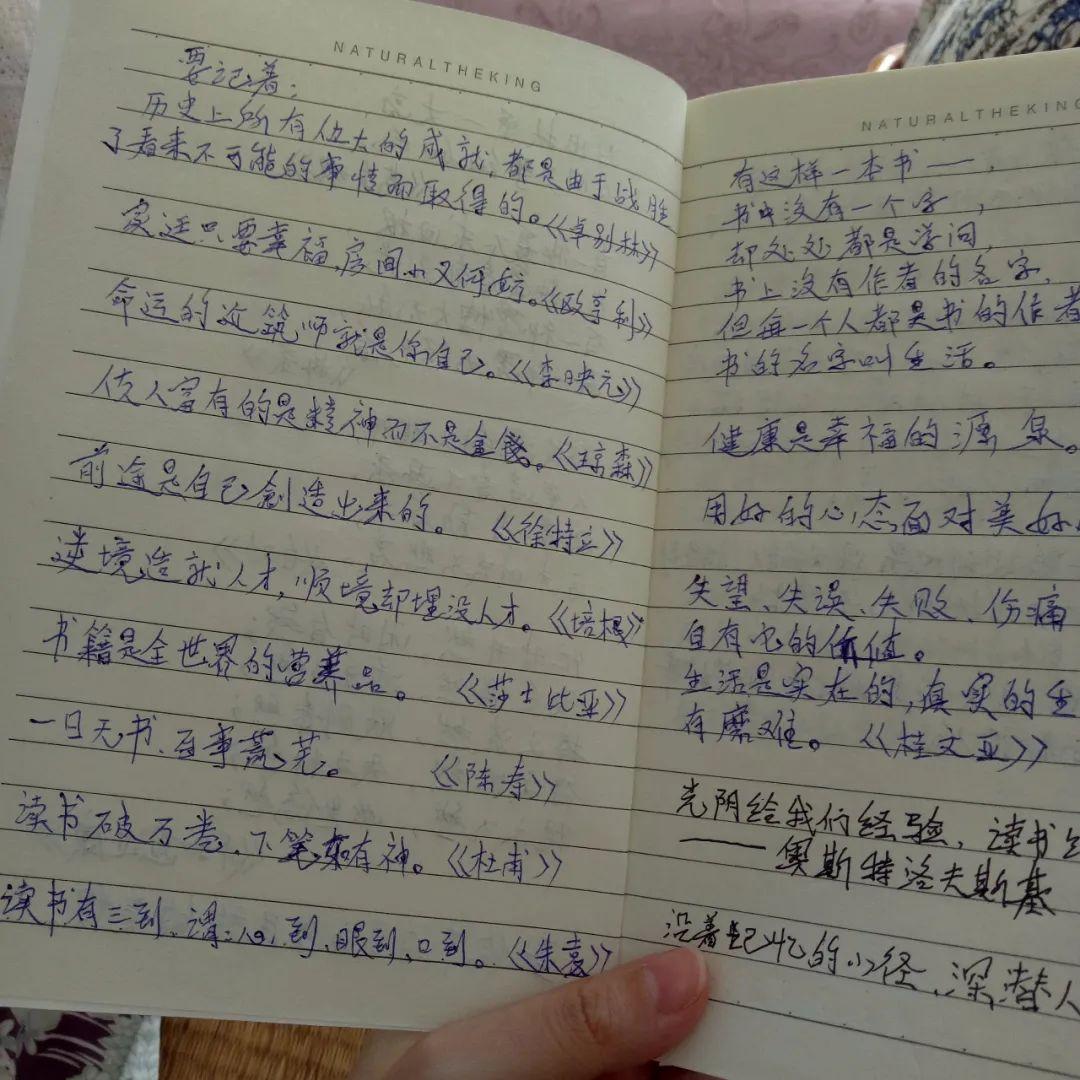

奶奶还摘抄了不少看起来很俗、且不知真假的名人名言。她煞有介事地给卓别林、莎士比亚、欧亨利等人名都打上书名号,尽管她可能根本不知道这些人是谁。

但如果将本子从后往前翻,就会发现另一个世界,里面藏着一个我从未了解过的奶奶。

奶奶名字叫瑞华,今年72岁,文化程度是小学毕业。

几年前的某一天,奶奶突然跟我说,她要写一本自己的自传。

“奶奶有什么值得写一本自传的?”这是当时我脑海里的第一反应。

和不少是由家中老人带大的孩子一样,奶奶贯穿了我迄今为止的所有记忆,可以说是我生命中最重最重的存在。

但从小到大,在我的世界里,“奶奶”是瑞华永恒的代号。

我对“奶奶”之外的她没有好奇心,有时候甚至想不起来她的名字。

但是在这个日记本里,她是那样的鲜活。

日记本里夹着许多封永远也不会寄出去的信。

一些信是写给她的独子,也就是我爸的,有的在劝慰我爸别因为生意上的事忧心;

有的是责怪儿子一直不戒烟,担心他的身体。

信里偶尔会出现爸爸的小名:

“团团儿,记得你小时候咱们娘儿俩每天生活的有说有笑的,现在看你每天眉头紧皱,我真无奈!”

更多的信则是写给我的。

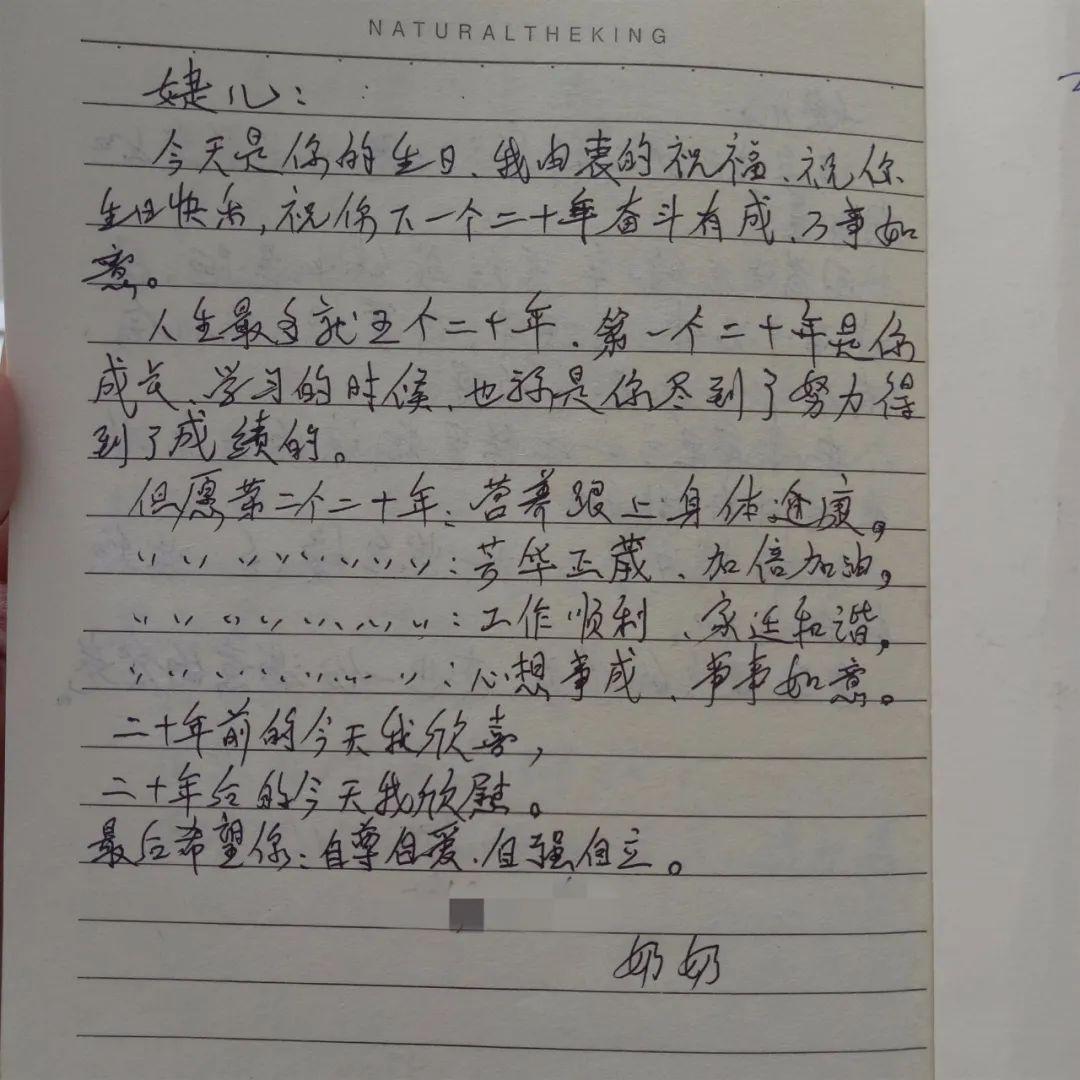

她在我二十岁生日那天给我写信,祝我生日快乐。

她写到“人生最多就是五个20年”,然后就像怕来不及一般,一口气写完了她对我的人生剩下四个20年的不同祝福。

信的末尾,她写下对我的终极祝愿:

“二十年前的今天我欣喜,二十年后的今天我欣慰。最后希望你:自尊自爱,自强自立。”

偷窥到这篇“生日祝福”时的我,早已过了二十岁的年纪。

我努力回想却怎么也想不起,20岁生日那天,我有没有给奶奶打一个电话?

奶奶从不会主动给我打电话,她生怕打扰到我。而20岁的我,很有可能因为沉浸在生日约会聚餐唱K玩闹的欢乐中,连一个亲口对我说“生日快乐”的机会都没有给奶奶。

她也许在那天,期待了很久我的来电。她坐在她的小房间里,看着天色黯淡下去,最后决定将心里酝酿了许久的祝愿,全都写下来。

我意识到:奶奶的精神世界已无人问津。

唯一的儿子嫌她唠叨话多,唯一的孙女正忙于追求自己的人生,她只能将情感全都藏进这日记本里。

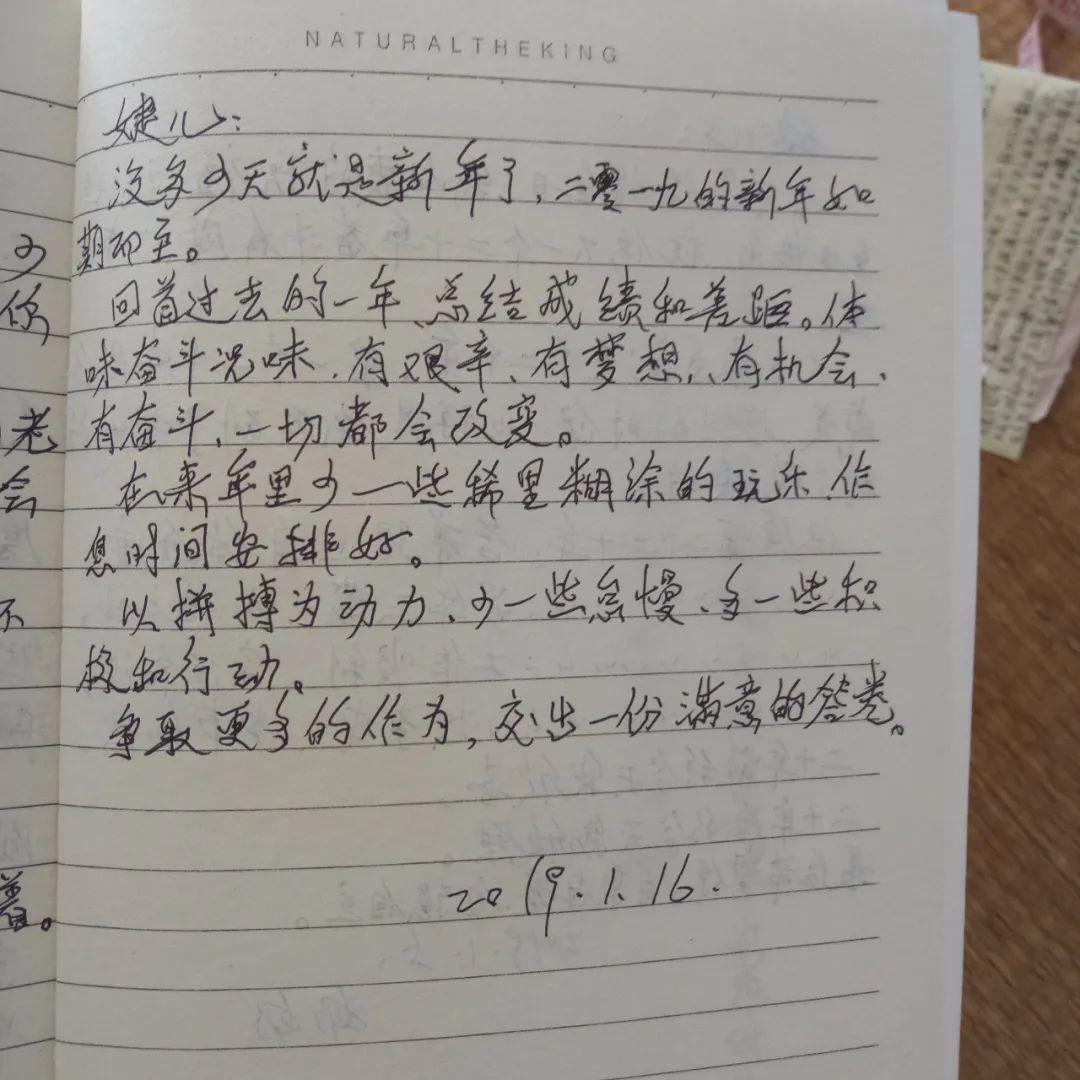

她在岁末给我写新年寄语,鼓励我珍惜时光,少一些玩乐,多一些拼搏。

有些信,写在和我通话后。往往洋洋洒洒写了满满一篇——好像接到我的电话,就是她这个月最值得动笔的大事。字里行间唤着我的小名,写着她的心疼:

“婕儿,在电话里听到你的哭声我心都紧了。”

“婕儿,要笑对人生,面对现实,踏实生活。”

还有的信,写在我每年难得几次的回家之前。

标题通俗易懂,就叫《快到家了》,字迹看起来比平时要潦草一些,也不知道是因为匆忙还是激动:

“听到你爷爷的电话里说,你也(已)经在回家的动车上,要不了几个小时就到家了。我在盼。”

“一个女孩子在它乡,会遇到很多困难,一定注乙(意)用清醒的头脑去应负(付)。”

但日记本里更多的字句,是奶奶写给自己的。

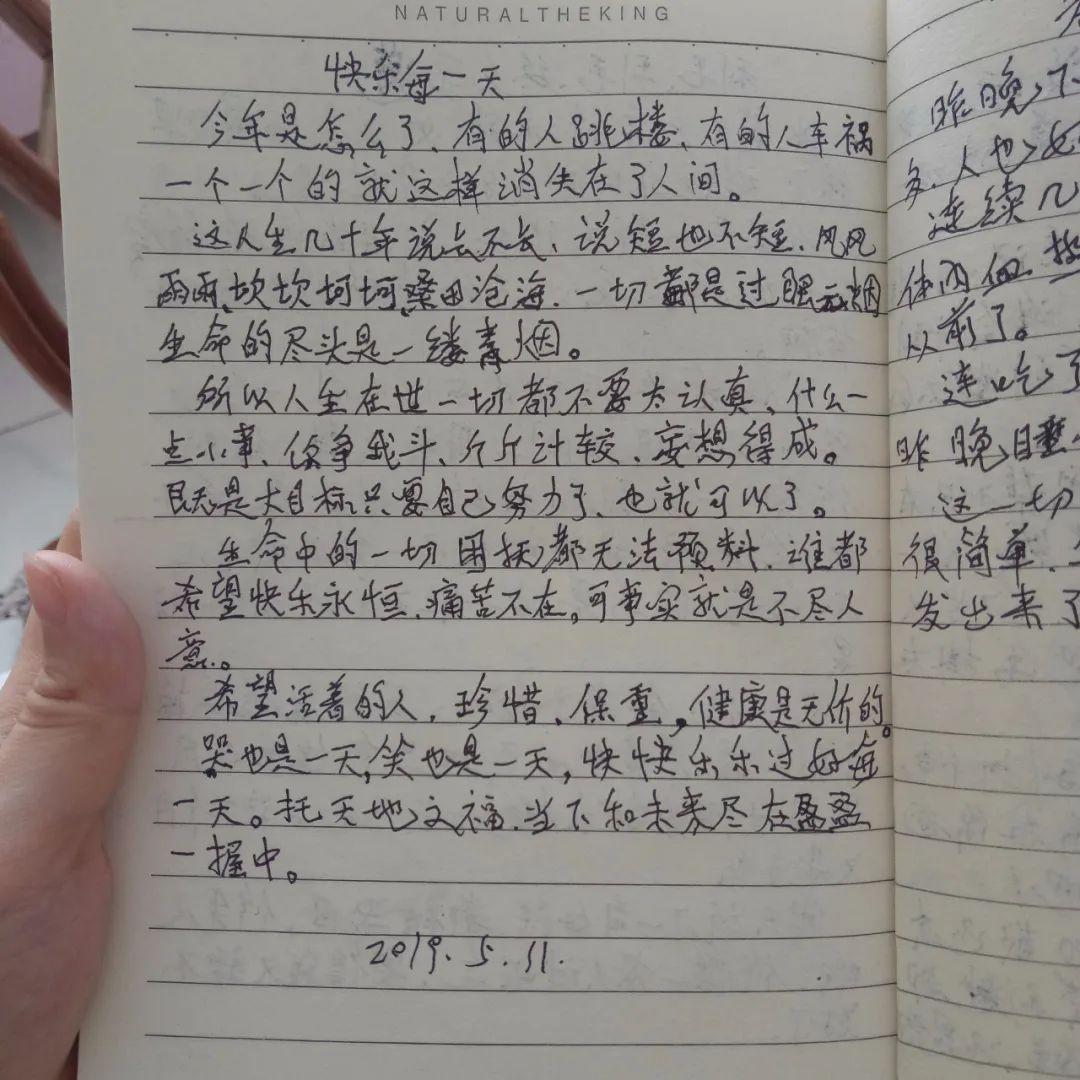

她写下自己看完新闻后的感想:

“今年是怎么了,有的人跳楼,有的人车祸,一个一个的就这样消失在了人间。”

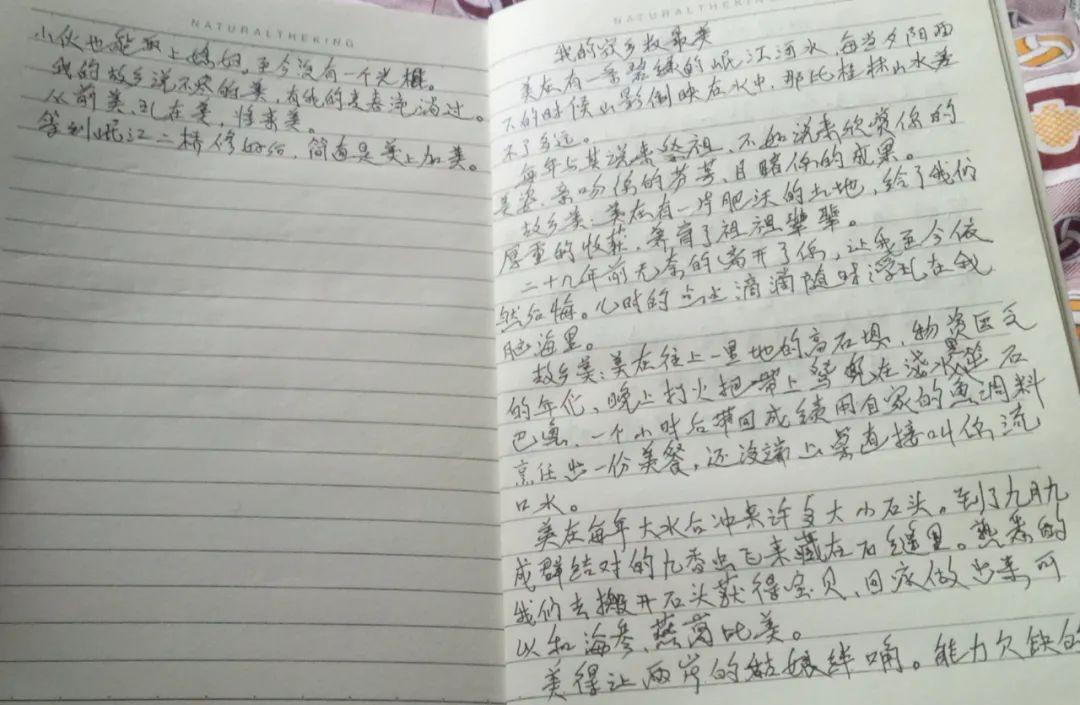

她写自己回忆里的家乡和童年,文章名字叫《我的家乡数最美》:

“美在每年大水后冲来许多大小石头。到了九月九成群结队的九香虫飞来藏在石缝里。熟悉的我们去搬开石头获得宝贝,回家做出来可以和海参、燕窝比美。”

她的句子有时很朴实:

“家乡美得让两岸的姑娘拌嘴。能力欠缺的小伙也能娶上媳妇。至今没有一个光棍。”

有时却又文绉绉起来:

“我的故乡说不尽的美,有我的青春流淌过。二十几年前无奈的离开了你,让我至今依然后悔。”

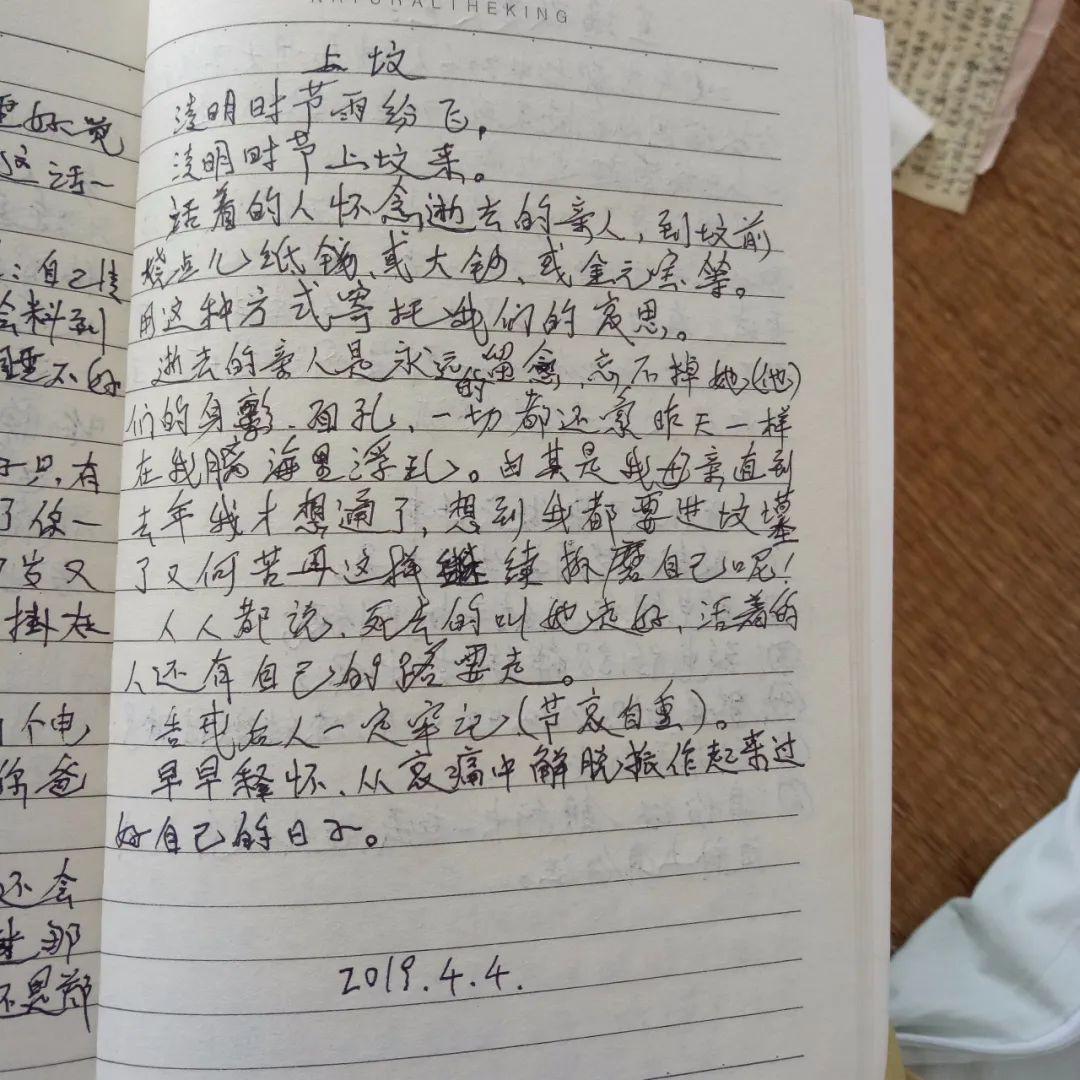

奶奶写自己清明节时去上坟的心情:“逝去的亲人是永远的留念,一切都还像昨天一样在我脑海里浮现。”

她写自己终于舍得放下母亲逝世带来的痛:“由(尤)其是我母亲,直到去年我才想通了,我都要进坟墓了又何苦这样继续折磨自己呢!”

她写到自己越来越难入睡,仿佛能感觉自己生命在流逝:

“尝试入睡的时间比入睡的时间长,睡着了立刻就醒了,不知道身在何处,不知道自己为什么活着。”

她写自己被家暴和争吵填满的婚姻,她写:

“我一生都活在婚姻的残骸里。”残骸的“骸”字太复杂,奶奶写错了。她连着划掉又写,划掉又写了三次,最后的“骸”字依旧是错的。

依旧是错的。我盯着那个错误的“骸”字,脑子里闪过了许多我“选择性删除”了的片段。

在我幼年时的某个傍晚,奶奶被爷爷粗暴地赶出家门,反锁在门外。

她只好牵着我的手在附近一遍遍兜圈,直到夜色渐浓,冷风吹得我的脸颊冰凉。奶奶只好垂着头敲门,低声哀求爷爷至少让我进屋。

在我大学时期,曾经接到过奶奶唯一一次主动打来的电话。

她在电话里惊恐而疲惫,说自己因为爷爷在争吵时扬言要“杀了她”,而整晚整晚地睡不着觉。

“我每晚都搬桌子把房门抵住,但还是怕。”那一年,奶奶已经66岁。而那一年,我为作业、期末考和绩点这些事烦心不已,胡乱说了几句安慰的话便想挂电话。

奶奶请求我去“威慑”下爷爷,我却回答了“又不会真的杀你,你能不能别拿这些事来烦我”这样类似的话。

看得我最痛心的,是她在自己生日那天给自己写的信,

里面写到:“不知道会不会有人记得,这世上来过一个姑娘,美丽聪慧,勤劳大方。但可惜嫁错了人,一辈子就这么过去了。”

看到这句话时,我的眼泪直愣愣地往下流,我意识到:就像我一直觉得自己还是个“小女孩”一样,奶奶也会一直在心里觉得自己是个“姑娘”。

我好恨自己是她的孙女,无法保护这个“姑娘”这一辈子免受暴力和苦难。我要永永远远地记住这个美丽聪慧、勤劳大方的姑娘,永永远远。

奶奶的日记本很奇妙,从前往后翻,能看见老太太瑞华;

从后往前翻,能看见小姑娘瑞华。当我偷看完奶奶的日记,感觉就像一本打开许久的书终于“啪”地一声被合上了一样——奶奶不再仅仅是奶奶,而是完整成了一个女人。

可是无论我如何竭力去想象,我也想象不到奶奶的少女时代,想象不到作为一个女儿、一个妻子、一个年轻妈妈的瑞华曾是如何活在这个世上的。

“奶奶在成为妈妈、成为奶奶之前,是怎样的一个女人呢?

”这是一个我永远也不会知道答案的问题。

我所知道的那些琐碎线索,比如奶奶年轻时是个在小镇上远近闻名的裁缝,比谁都拼;

比如奶奶几乎是一个人把爸爸带大的,半夜孩子熟睡后她便抓紧时间做衣裳……

这些东西拼凑起来的奶奶,一直是坚韧、要强甚至固执倔强的。

奶奶从未在我面前掉过眼泪,我却从这些满是错别字的书写中,看到了伤痕累累的她。

或者,又岂止是伤痕累累?瑞华,你是从什么时候开始,陷入孤立无援的呢?也许是从唯一会保护自己的母亲死去后。作为大姐的你,辍了学开始供弟弟妹妹,干起了比男人还重的活,也早早嫁了人。

也许是从第一次挨打后。别人劝你为了儿子忍让,你便忍了一辈子。也许是发现儿子长大成人却不愿给你撑腰后。儿子怨你嘴巴不饶人,让你少去招惹丈夫,你便再也不愿主动和丈夫说话。

又也许,是当你垂垂老矣,疾病缠身,却还在日夜害怕被丈夫杀死,只能向我求助却得到了不耐烦的回答后。

瑞华,十七岁高考那年我问你“活着的意义是什么?”,你回答你是为了我和我爸在继续活着。

那时我壮志满怀,意气风发,对你的答案嗤之以鼻,心想你真是一个懦弱的女人,只知道把生命的意义寄托在子女身上。

如今再想,就连你的儿子和孙女,这两个被你视为“生命意义所在”的两个至亲,也从未想过要去倾听你,保护你。我已不敢再想,那些坐在坟前的黄昏,那些看完电视新闻后的早晨,那些没人记得的生日,那些千千万万个觉得“生命在逝去”的深夜,奶奶唯一可依靠的,竟只有这本劣质发黄的日记本。

我拍下这些奶奶的日记,哭着在手机备忘录给自己写:不要忘了,奶奶远比你想象的要寂寞。可我知道我会忘记的。

在年轻的我的生活里,奶奶只能占据一个很小很小的部分。我们已经渐行渐远。我正经历着一个女人最繁华自如的阶段,而奶奶已经老成了一个失去了女性身份的人了。

奶奶唯一一张年轻时候的照片,是一张证件照,摄于瑞华52岁。

有次回家,我发现她的床边立着一个塑封好的照片,照片上的年轻女人穿着旗袍站在花园中。

而这个身材曼妙的旗袍姑娘的脸,是一张满脸皱纹、眼睛浑浊的老太太的面孔。

原来,奶奶花了50块钱,在菜市场的某个路边摊上,让人把她的头P到了旗袍姑娘身上。

拙劣的PS技术,看起来既恐怖又可笑,我却盯着这张照片,心酸到不行。在这个世界上,已经没有人再过问她的欲望和情感,甚至没有人会觉得她是个女人。

奶奶72岁了,眉毛掉没了,头发也快秃了,乳房垂到了肚子,整个人又矮又胖。但她还是和所有女孩一样,想要拍一张美美的照片,摆在自己的床头。

于是平时买双鞋也只舍得花30块的奶奶,为了一张这样的照片,花了50块。

当我偷窥了奶奶的日记后,我开始旁观这个叫“瑞华”的姑娘,并且发现她的可爱。

她会在我给她画眉毛时一边骂着自己“老不正经”,一边乖乖地任由我给她涂上口红;

她会在我拉着她自拍时,赶紧去衣柜里翻出只有过年时才戴的假发,对着镜头露出她认为最完美的“露8颗牙齿”的微笑;

她的枕头是粉色的,拖鞋是碎花的,她给自己做的手提包是带花边的,香囊是五彩的。

她会背着我淘汰下来的小包包出门,在她那些小姐妹面前“啪”得一声打开锁扣,掏出老年机看时间。

她过惯了苦日子,吃穿用度从不挑剔,却在我给她买新的老年机时,小心翼翼地跟我说:

可不可以买一个红色的?她有时很俏皮,嫌我总是赖床,便特意在菜市挑了个粘钩粘在我床对面的衣柜上。

粘钩上写着五个字:起床困难户。她有时很可爱,我领了工资带她去买新衣服和鞋子。她像个小女孩,认真挑选着颜色、花纹和款式,在镜子面前转来转去,很纠结地问我:

——“我穿这件会不会被别人笑话?”

——“不会,谁敢笑话你,你穿这件好看的很。”

瑞华72岁了,我再也不准有人再欺负她,我想把世界上最好的一切都给她。

新公网安备 65010402001845号

新公网安备 65010402001845号