如何理解拉康说的女性拥有菲勒斯,如何理解欠缺象征的菲勒斯是一种拥有?

实际上拉康把被菲勒斯(Phallus)这个概念所指代的那样一个位置和性别问题,或者性别性问题联系在一起本身就是一笔糊涂账,一些人会把这笔糊涂账理解为拉康的天才之处,而另一些人会认为这就是拉康以及法国精神分析的牵强附会和江湖骗术。不过不论怎么说,我们都得先厘清这个 Phallus 到底是指什么东西。

在拉康 1958 年于德国所作的《菲勒斯的意义》演讲中,拉康具体地谈到了菲勒斯能指的问题,我们先忽略到前面一大堆关于乱伦禁忌和性化过程的论述,直接去看演讲中途拉康对语言学的讨论:

在此,拉康指出能指因其并非受动而是主动的作用使得人类状况的一种向度——话在说人——而得以彰显,即如果我们把语言视作一种能指,恰恰意味着并非是人在说话,而是话在说人。

而后,拉康怒喷卡伦·霍尼的「情愫」说,这里暂时略过,下面拉康指出:

同样忽略拉康关于「拓扑学」的表述,拉康于此处论述说明话语中的人的境况,或者说是主体境况,恰恰意味着主体在话语中首先需要找到一个相对于主体自身来说的有意义的位置,这个位置先行于话语本身,同时,主体在此处断裂。

随后,拉康指出他(或者弗洛伊德)所使用的 Phallus 这个术语的意义:

也就是说,在此拉康认为,弗洛伊德所发现的那个 penis 并非是人们所以为的妄想,也不是某种客体,更不是具体的器官,而是——

一个能指。而这个能指是非常特殊的,因为——

它作为一个先行/优先的能指,意味着扬弃(黑格尔意义上的)本身,并且这种扬弃是被遮掩的,而恰恰是因为其被遮掩从而被引出,随后拉康总结道:

拉康认为,Phallus 这一能指的功能在于两点,其一是对主体本身(作为一个能指)所指称内容的划去,这一功能与爱的倒置关系相关;其二是这种划去被体现为「原初压抑」。

随后,拉康进一步指出菲勒斯能指与欲望的关系:

即 Phallus 作为一种能指,给出了欲望的理由,并且这个理由其实是「他人的欲望的理由」,欲望的倒置在此形成,在主体的欲望结构中,他始终要辨认的其实是他人对主体本身的欲望,也就是菲勒斯的位置。

后面的内容拉康就又继续在念两性关系的经,咱们同样暂时跳过(毕竟在接纳菲勒斯能指和欲望的关系的理论前述之前,很难接受男性和女性是靠这样一种抽象的东西所划分的)。

接下来,我们再去看拉康另外一篇雄文,发布在 1960 念 9 月的哲学讲座《主体的倾覆与欲望的辩证法》,在这里,他谈到:

Phallus 是在无限的快乐中标示了一种禁止的符号,这个符号具体地说就是:

√-1,更具体地说就是:

注意,这里有个翻译问题(我手头是第一版,第二版不知道有没有修正),原文中每次人们说出一个「专有名词」,这里不对,应该是逻辑学术语「专名」。而谈到阉割问题,拉康如此回应:

这种菲勒斯从想象到象征的转移(也就是阉割)其实是非常重要的发现,因为拉康认为:

通过临床观察,拉康认为神经症的症结在于此。

我们对上述内容稍作整理,来企图还原拉康到底想通过这个 Phallus 来说明什么。

首先毋庸置疑的,Phallus 是一个能指,并且它是个特殊的先行能指,因为它作为主体本身所指称的内容而划去自身,并因为这个划去站在了(全称的)众能指的对立面,使得其它能指在此获得意义,这种对自身的划去发生在主体对象征秩序的认同中,即拉康所谓的 -φ 从等号的一边转移到了另一边,也就是从想象到象征的过程其实正是这一划去的过程,主体在此中倒置了自己的欲望,即因为 φ 的被划去/遮掩,从而幻想了他者对自己的欲望,并在此结构了自己的欲望本身,因而这是一种负负得正的关系,也就是主体和他者之间倒置的关系,也就回答了题主问题的后半段,即欠缺的菲勒斯是一种拥有,或者说主体拥有菲勒斯的方式正是一种对欠缺本身的阉割(负负得正)。

拉康在此所谓的划去/引出的辩证法,其实正是齐泽克声称的「构成性例外」,这一点之所以在 58 年的演讲中拉康将之与乱伦禁忌相关联,是因为在结构主义人类学那里所理解的乱伦禁忌,其实正是这样一种机制,列维·施特劳斯所说的「乱伦禁忌」并非仅仅指禁止乱伦行为本身,而是人们对这一禁忌的接纳和认同,使其升华为「自交的禁忌」,这一对自交行为的禁止构成了作为个体的人对某一个总和的元层级的领悟,所谓的「我们」这一总体性概念因而形成,并据此延伸出了血缘和宗族关系,因此在结构主义人类学那里,乱伦禁忌恰恰是人类社会得以形成的根本大法,也是列维·施特劳斯对弗洛伊德的回应。

这也能说明为何拉康会说菲勒斯作为一个先行的能指站在了全称概念的总体的能指的对立面,并据此划去自身,以及为什么拉康还要进一步说明所谓「菲勒斯能指」其实是对一个能指的「主体」本身的所指的划去,这是因为菲勒斯能指指代的其实是作为「我」的禁止,即「非我」,即它本身所指代的是被成为「我」的这个主语/主体的空洞,其空洞性在于拉康在《倾覆》中的表述,即 S = √-1。也就是说,主体本身是一个犹如-1 的开平方一样的悖论,是一种不可能性,而主体之所以能够寄生在能指链之上,能够在转喻和隐喻的游戏规则中彰显自身,恰恰是因为菲勒斯能指作为一种对「我」的禁止站在了所有能指的对立面,这里,拉康特别说明「所有能指」并非指代的是「全部能指」,而是「全称的能指」,所谓的全称,也就是能指的「 meta 层级」,在此可以引用我之前另外一篇回答,这里不再赘述:

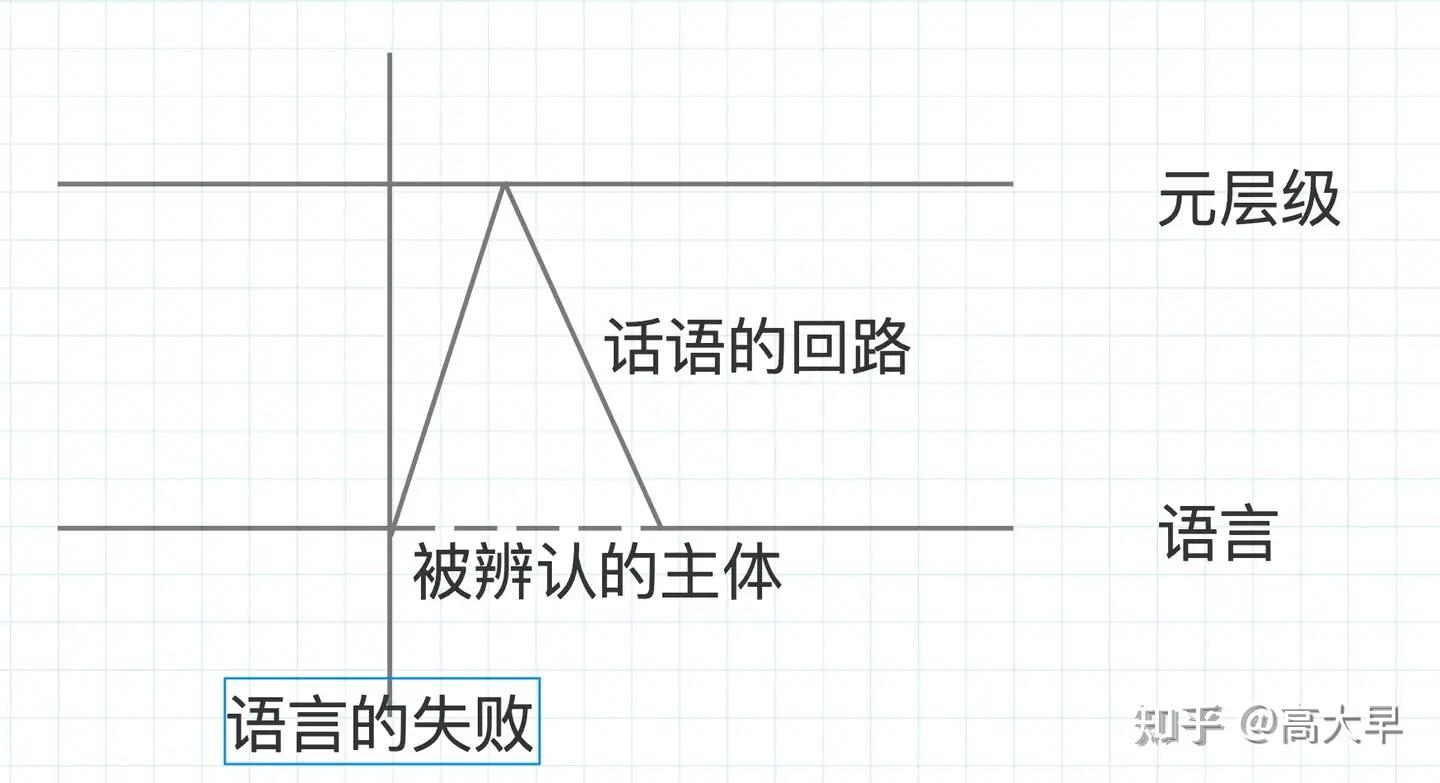

哥德尔不完备定理有没有什么深刻的哲学意义?主体作为一种自指的概念本身就是悖论性的,是因为自指这一概念本身正是通过元层级的降级——禁止而得来的,因而作为一个能指的主体倘若是想要被说出,就势必要划去其所指,并据此构建一个元层级的反面才能获得意义,正如我在别处使用的这张图:

因此菲勒斯能指正是这样一种划去的功能,其本身作为一个先行的能指所标记出的恰恰是一种缺失或禁止,而人们正是因为拥有了这种缺失/禁止,才能成为「一个能指向另一个能指表征的东西」,这个被表征之物,正是菲勒斯能指的禁止功能本身。

柄谷行人在《作为隐喻的建筑》中说:

“即所谓“自然语言”是能够言说语言的语言。人们曾尝试将自然语言形式化,但其实这种尝试本身正是通过自然语言才成为可能的。自然语言以及自然数当然都不是自然的东西,而是“自然制造之物”。我重申,我们所说的“自然”并不意味着非人工。它是人类制造的,但最终其制造方法不甚了了,或许更像制造了“人类”的某种东西。

”

摘录来自

柄谷行人文集(套装六册)(日本现代三大文艺批评家之一,代表着当前日本后现代批评的最高水准)

柄谷行人

此材料可能受版权保护。

拉康意义的上「语言」或者说「能指」也在于此,它并非是某种可被讨论的东西,正如现代医疗的「治愈」只能通过医疗观察手段本身去得知一样,当你去讨论语言的时候所使用的正是语言本身,正是在这种阻断当中,人们必须预先去构建一个「我」才能去说明使其成立,这一成立的关键节点正在于「话语的时间」,用拉康本人的术语就是「逻辑时间」,也就是说,话语中的主体的发生与一句话被完整说出是同时的,主体正是那个代表着一句话的终结的「句号」,并通过这一点位回溯性地对整个句子建构起意义,在此作为主体的「我」之所以能够成为意义生发的原点,恰恰是在于它禁止了对起自身的讨论。

(日后更新菲勒斯能指与欲望的关系。)

新公网安备 65010402001845号

新公网安备 65010402001845号